あなたは耳コピは得意ですか?

耳コピが自在にできると楽譜やスコアの無い曲でも自分でコピーを楽しむことができます。

一見難しそうですが、コツを使い見さえすれば理論の勉強も必要ありませんし、

いろんなジャンルで応用していけます。

この記事ではアコギエレキともに10年以上演奏してきた筆者が、

耳コピのコツを4つにまとめてご紹介いたします。

ネットで確認できるものや、

譜面・バンドスコアが発売されている方の楽曲なら問題ありませんが、

大好きだけどマイナーなバンドや、

あまり有名でない曲の場合は演奏したい情熱のやり場がなくなってしまいます。

そんなときこそぜひ耳コピに挑戦してみましょう。

文字をクリックするとジャンプします

耳コピとは

文字通り、自分の耳で演奏したい楽曲のコードや演奏されている音を探し、

まとめあげて演奏することです。

また耳コピした音を譜面に起こすことを「採譜」と呼ばれています。

耳コピの効能

だれにも知られていない楽曲でもなんでも、耳コピができさえすれば演奏ができるようになります。

また、まれにバンドスコアでも記載通りに演奏してみても実際の音源と比べると「なんか違う…」となることもあります。

(学生の頃のなけなしのお金で買ったスコアが、

どう聞いていても間違っているものがあって悲しくなったりしたものでした)

そんなときにも多いに役に立つ技術です。

習得すると自分の耳を信じることができるようになります。

コード表を探す手間を省くこともできます。

逆に、耳コピの答え合わせにコード表確認サイトを使えるようになります。

耳コピのコツ、やり方/便利・必要なもの

コード耳コピの方法は全4ステップです。

- ルート音を探す

- パワーコードを当てはめる/大まかなオープンコードを探す

- 開放弦が使えるキーへ移調する

- より細かくコードを当てはめて仕上げる

下記で解説していきます。

また耳コピにあたり、

こちらのアイテムがあるとより効率的に耳コピをしていけます。

- ヘッドホンまたはカナル型イヤホン

- カポタスト

耳コピ練習に向いている曲

はじめてのうちは練習用に、

「出てくるコードの数が少ない曲」

「コードチェンジの少ない曲」

「スローテンポの曲」

などがおすすめです。

その他には有名曲であれば大手のコード表のサイトにあるため、

答え合わせがしやすく練習になります。

また「自分の好きな演奏したい曲」の耳コピは、

一番モチベーション維持につながります。

ギター耳コピのコツ1:ルート音を探しましょう

はじめに、耳コピしたい曲を何回も何回も聞き直して、

ルート音を探し当てましょう。

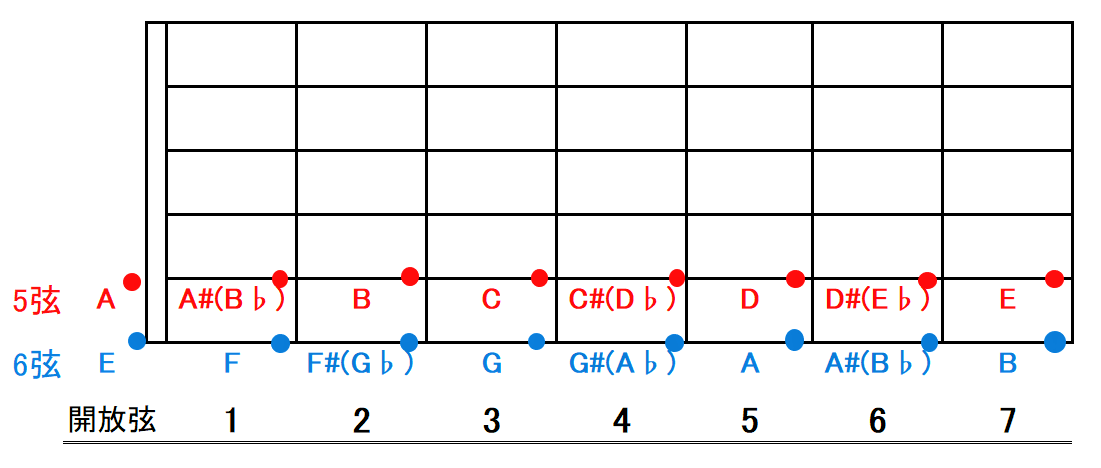

巻き弦の太い6弦や5弦などで、おおまかにルート音を探してみましょう。

コード(和音)にはルート音(根音)と呼ばれる音とその他の構成音から成り立っています。

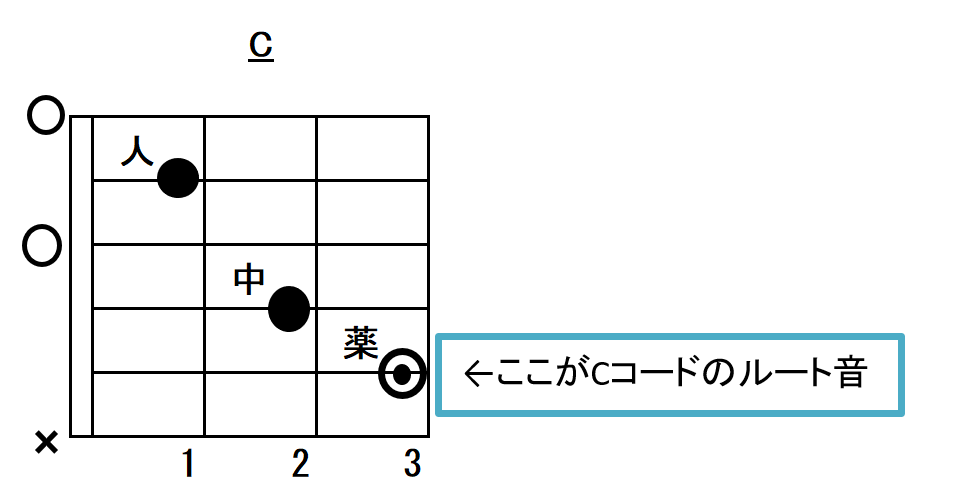

例:Cコードの場合はC(ド)、E(ミ)、G(ソ)から成り立っており、

Cコードのルート音は名前の通りドC(ド)です。

ギターの基本コードのCの場合はド(C:3フレットの5弦)、ミ(E:2フレットの4弦)、ソ(G:開放弦の3弦)。

演奏されている曲のルート音(バンドサウンドならベースの音などで聞き取りやすいです)を探しあて、

コードにあてはめていきます。

ルート音が確認できればかんたんなコードをあてはめてコードを確認していくことができます。

開放弦を伴う基本コード(オープンコードと呼ばれています)があてはめることができるルート音から成るコードのものであれば、

よりわかりやすく耳コピしていけますね。

ルート音探しのコツ:ヘッドホンを使う

耳コピでルート音を拾っていく際は、ヘッドホンの使用をおすすめします。

通話もできるような「ヘッドセット」などの開放型のものより、

しっかりと耳が密閉される「モニター用ヘッドホン」が一番おすすめです。

密閉されている方が耳コピをする際にベース音=ルート音を聞き取りやすいためです。

ヘッドホンをお持ちでなかったり、イヤホンの方がお好きな場合は、

「カナル型」の耳栓式のものがおすすめです。

こちらもヘッドホン同様、しっかりと密閉されている方がルート音を聞き取りやすいためです。

「インナーイヤー型」(耳に引っ掻けるもの)の場合は耳に負担がかからない分、遮蔽性が弱いため耳コピにあまり向きません。

ヘッドホン・イヤホンいずれの場合でも、

一般的に遮蔽性、密閉性が高まるほど低音が拾いやすくなります。

特定メーカーだと、

- SONY

- Audio-Technica(オーディオテクニカ/日本)

- AKG(アーカーゲー/オーストリア)

- shure(シュア/アメリカ)

- SENNHEISER(ゼンハイザー/ドイツ)

マイクや音響機器で有名なメーカーだと間違いがありません。

ただ、結構良い値段します(泣)

Audio-Technicaの「ATH-M20x」ですと値段もお手頃に、入手がしやすいです。

サウンドハウスのクラシックプロのモニターヘッドホンもお手頃です。

いずれにしても耳コピ中は音量を大きくしがちですので、

長時間の使用などにはご注意してお使いくださいね。

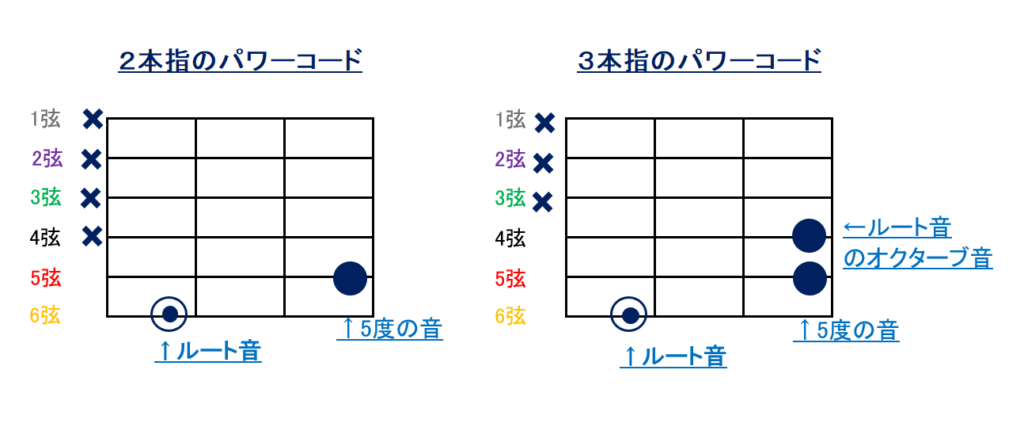

ギター耳コピのコツその2:パワーコードをあてはめてみましょう

原曲のキーの問題で開放弦を伴う基本コードでは音が合わない場合も多々あります。

その場合は、「パワーコード」でおおまかなコードを当てはめていきましょう。

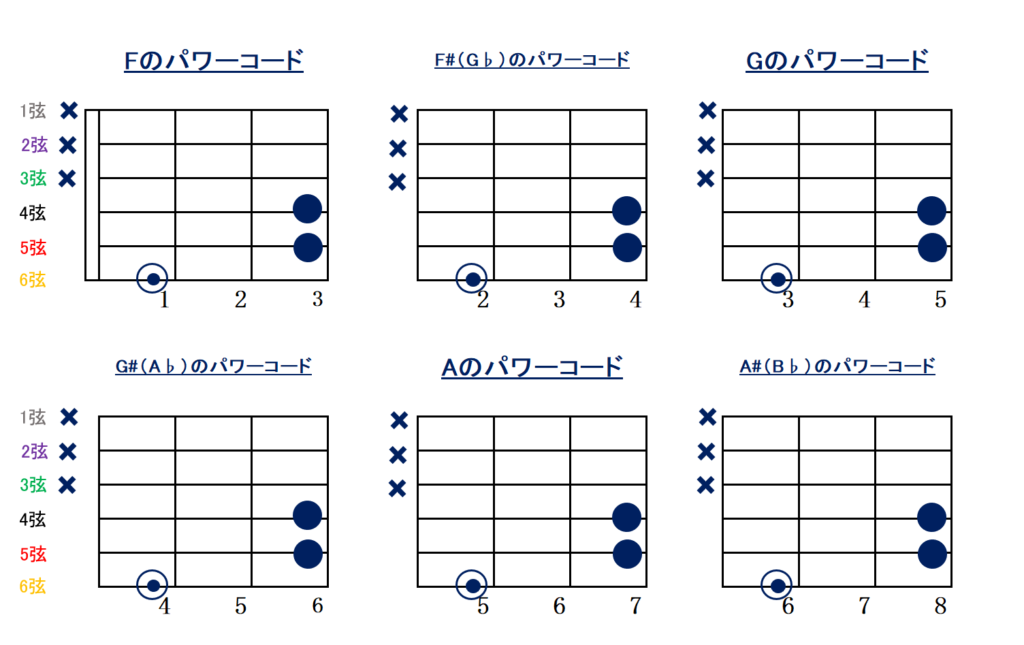

6弦ルートのパワーコード一覧

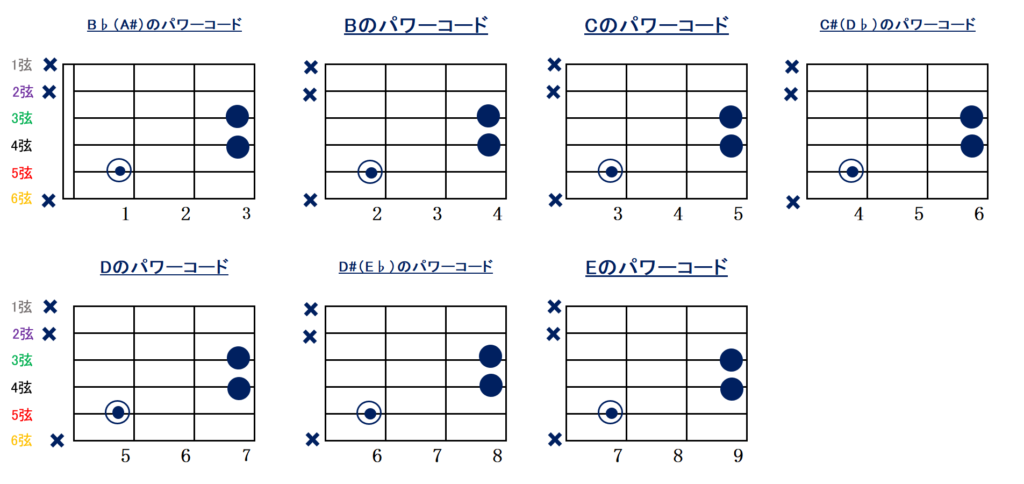

5弦ルートのパワーコード一覧

ギター耳コピのコツ3:演奏しやすい開放弦で演奏できるよう、調整してみましょう

コピーしたい曲に使われているコードが見つかると、すぐに演奏していくことができます。

が、耳コピができたコードの大半がパワーコードで構成されている場合、非常に弾きにくくなってしまいます。

エレキの場合は結構そのままパワーコードで弾いてしまうことが結構多いのですが、

アコギの場合エレキよりも弦も太いですし、

開放弦が鳴っている方がよりアコギらしい非常にきれいな音になります

そのため、

確認が取れたコードを開放弦の伴ったオープンコードフォームで演奏できるように「曲のキー」を調整してあげましょう。

そのためにはチューニングを下げたり、カポを使って調整していきます。

便宜上よく「移調」などと呼ばれています。

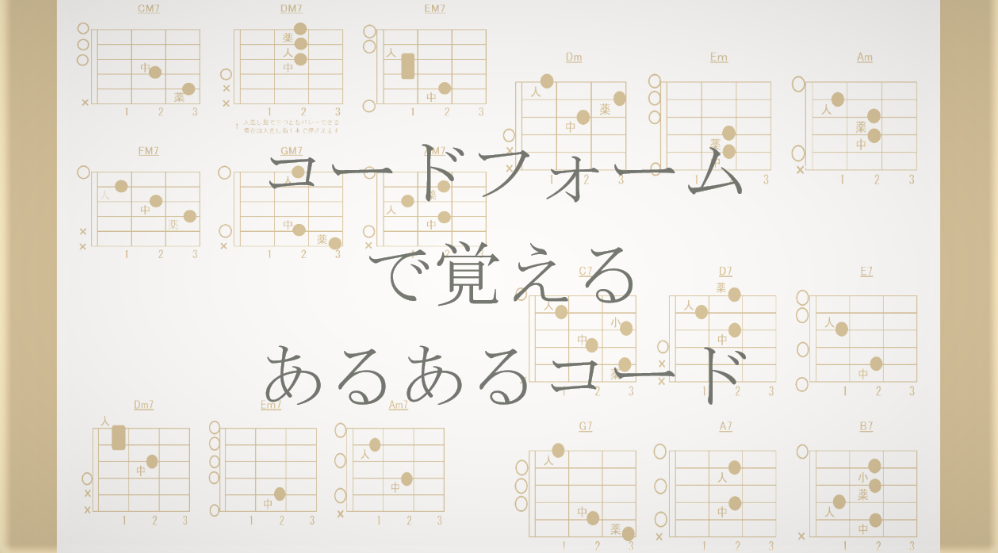

ギター耳コピのコツ4:より正確なコードをあてはめてみましょう

キーは合ったけれど、なんだか響きがいまいちしっくりこない場合は、

mやセブンスなど、より耳コピ曲に正確なコードを当てはめていって仕上げていきましょう。

オープンコードに小指を足したり引いたりずらしたりして探していきます。

バレーコード(ハイコード)をあてはめるところで行っていただいてももちろんOKです。

まとめ

とにかく一番の耳コピの近道は何回も繰り返し原曲を聞き直すことにあります。

コードの耳コピがかんたんにできるようになると、単音の耳コピも挑戦しやすくなります。